3つ目の挑戦として掲げているのが広域避難状態が続く双葉町における自治の仕組みづくりです。

以下、個人演説会の該当部分から再生できます。

先日、少し熱くなってしまって書いた文章とも通じるところではあるのですが、『広域避難を継続する中で、解除された双葉町の土地でまちづくりを行なっていく』ということがこの数年の大きな課題だと思っています。

震災前の双葉町は、双葉町行政区条例によって17地区に分かれ、それぞれの区長さんが住民自治の中心となり、行政との連絡調整役を果たしてきました。震災・原発事故後の避難があっても区長さんは双葉町の土地を基準とした住民との連絡調整役を果たしていて、除染や避難指示解除等の取り組みに対して、ひとつのカウンターパートとして役割を担っていただいています。

一方で、避難指示解除をされ住民居住は可能になったものの、14年もの長期避難に加えて、住んでいた家も更地にせざるをえず、未だ帰還困難区域が町の8割を占める状況の中では、区長さんやその区に住んでいた住民みなさんが、すぐに、しかも全員帰ってくるというのは課題が大きいところです。つまり、現条例の通り、双葉町の土地を基準にした自治を回復させていくには多くの要因も絡み難しいというのが現状です。

また、町民皆さんは避難先をベースにした自治会というコミュニティの立ち上げもされてきました。これらは任意の団体として組織され、町から補助を受けて運営されてきていました。

当時、全町かつ広域的に避難を余儀なくされ、避難先が点在したため、県が設置した仮設住宅等には入居できず民間賃貸住宅等を借り上げて生活する『みなし仮設』という住居形態をとった方が数多くいらっしゃいました。そういった方々は、点々と分散して生活をしているため、孤立化する傾向があり、双葉町のつながりや孤立防止を求めてコミュニティを立ち上げられていました。(2013年8月からスタートした山根を含む復興支援員チームは、こういった点在する避難先コミュニティの支援をしてきました。)

避難当時は福島県内外に最大9つのコミュニティが組成され、住民同士で支え合いを行いながら、行政との連絡調整も果たしてきました。(現在は、高齢化等に伴い4つまで減少しています)

その他にも、芸能の団体、交通安全の団体、婦人の団体などなど、震災前より双葉町を支えてきた住民組織が避難後も活動を継続し、住民の相互扶助を担ってきました。

また、町内に居住ができるようになってからは、町営住宅を管理をする組合や町内での繋がりづくりをする任意団体なども組成され、双葉町内における住民相互の福祉向上の取り組みを担っていただいています。

ただ、このようなコミュニティは、区長さんのように条例化されているわけではなく、あくまで任意団体という位置付けです。役割としてはとても重要なものの町として仕組み化された取り組みではなく、お互いの連携も作りづらい状況もあります。

そこで、こういった組織の運営を助けるような自治のあり方を模索できないか。また、避難先コミュニティと町内コミュニティを繋ぎ、みんなで双葉町の自治の仕組みを作れないかという考えに至っています。

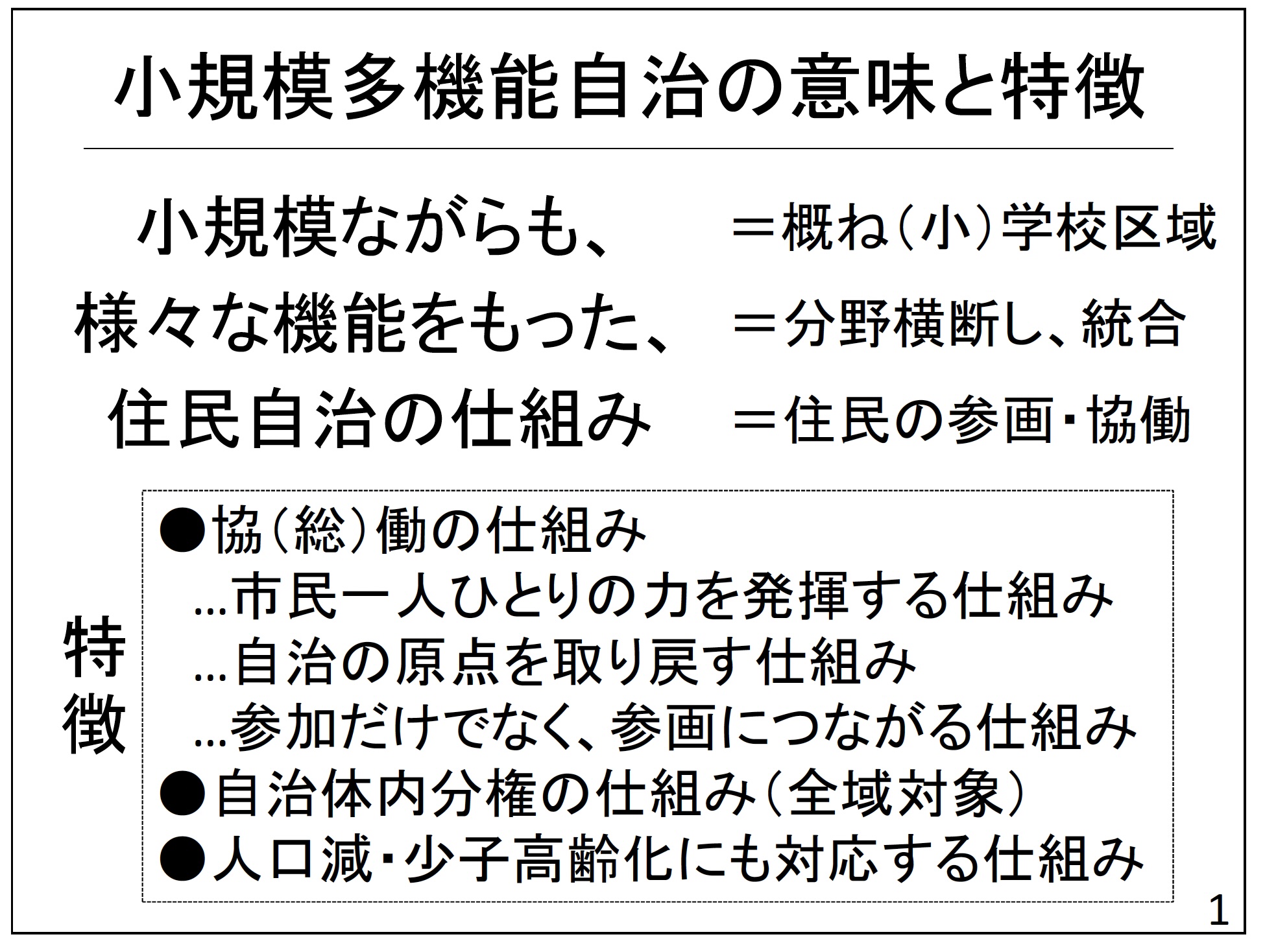

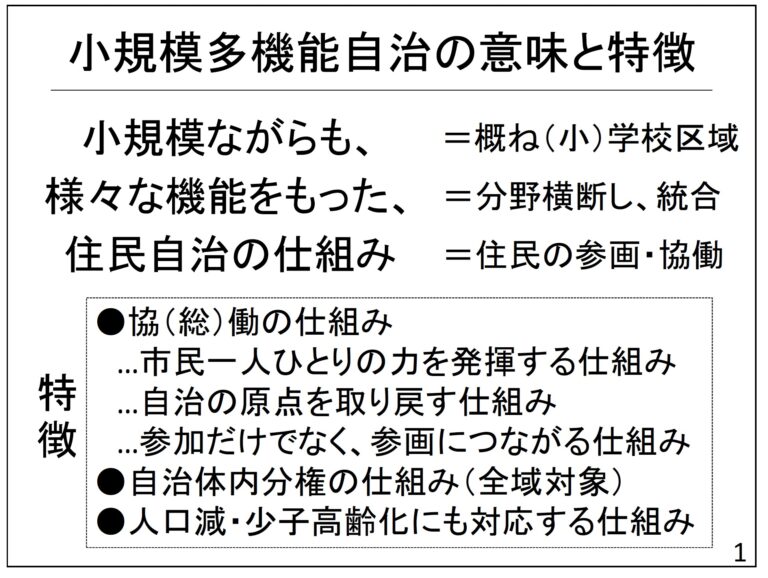

そのヒントになるのではないかと考えているので、島根県雲南市で先進的に取り組まれてきた、小規模多機能自治の事例です。

これは、合併により広域化してしまい住民自治と行政の距離が離れてしまったことを課題とし、概ね学校区単位で存在する多様なテーマの住民組織を束ね、一元化された地域経営を住民主体で目指していくという取り組みです。

自治会、PTA、交通安全団体、婦人団体、防災団体などなどを一つにまとめる、いわば地域自治のホールディングス会社のようなイメージで、雲南市の場合はこれらを条例化して地域みんなで地域福祉向上を図っています。

組織縦割りで地域経営していくことは、プレイヤーやマネジメント人材が複数必要となることから、人材不足やノウハウ・スキルの分散につながり、フォローできない事象が発生し逆に大きなコストがかかり、非効率になっていく可能性があります。人口減少で担い手不足となっている地域おいては、みんなで取り組み、足りないところを相互補完していくような体制が必要になってきます。

雲南市の場合は、この小規模多機能自治組織が水道検針を行政から受託し、検針を行いながら見守り活動を行うという収益事業と自治を組み合わせ、住民福祉を向上している事例もあります。まさに組織力を高め自治を仕事にしている事例になっています。

こういった事例を参考にしながら、町内町外に居住する住民の力を引き出し、双葉町ならではの住民自治のあり方を模索できるといいのではないかと考えています。

まずは、数ある組織のバックオフィスを共通化するだけでも、各組織の事務局の担い手の負担が減り、より持続可能な自治組織の運営ができるのではないかと考えています。

過渡期だからこそ考えていかねばならない自治の仕組みを、みなさんと一緒に検討できたら嬉しいです。